又吉が愛してるって言ってた

星新一さん以外で誰かの短編集が読みたいと思って探していた。小説でも漫画でもいいという感じで、そこにこだわりはなかった。

なかなか見つからないので助っ人外国人に頼ることにして、サン=テグジュペリの近辺までやってくると「サキ短編集」というドストレートな一冊を見つけた。

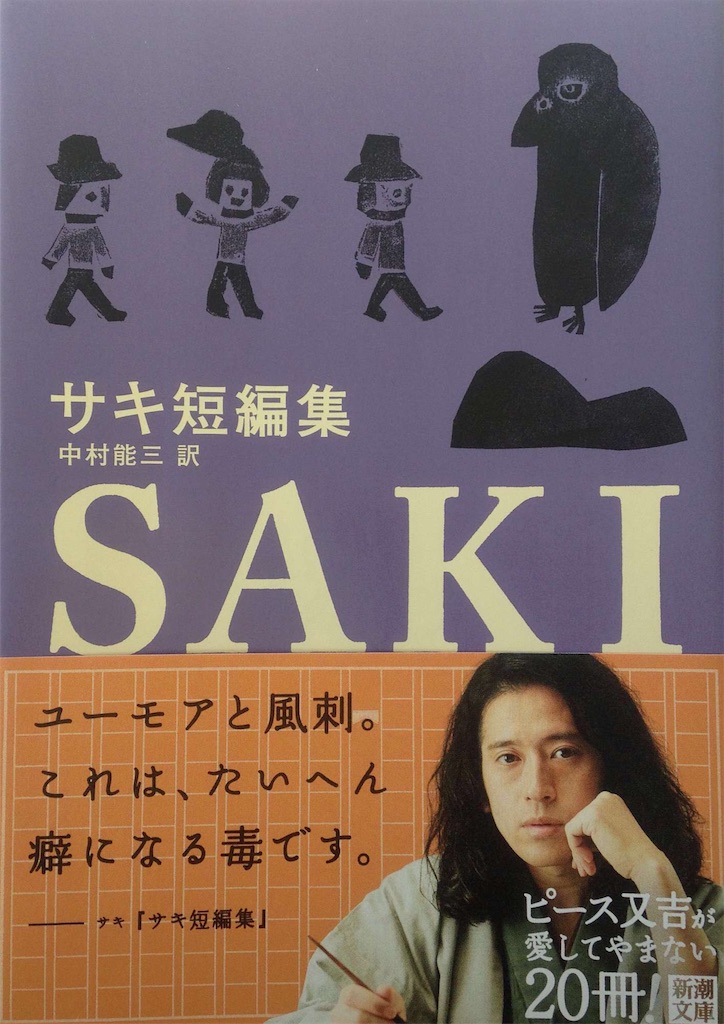

手にとってみると『ピース又吉が愛してやまない20冊!』という帯がつけられていた。

私は表紙とタイトルの音感で選ぶ人なので、帯が購入の決め手になることはほとんどない。それに、もし選んでいる本が「誰も読んだことのない本」だった場合は推薦はむしろ逆効果で、知識をひけらかしたい啓蒙家が縄張りを示すためにマーキングしているとしか感じないと思う。

でも、今回はこだわりはないしタイトルもドストレートだったから「買う」一択。

イギリスの作家で本名はヘクター・ヒュロー・マンローという「サ」も「キ」ないお方。これはきっと新聞記者と差別化するためのペンネームだろうと推察できる。

読んでみて全てが好きになることはないけど「運命」という作品の感想を書いてみたい。

運命 The Hounds of Fate

自分の運命については、さしせまった不安を感じなかった。三ポンドくらいの金は、その背後にも何もない場合、世間ではあまり役に立たないかもしれないが、自分の懐工合をペニーで勘定して来た人間にとっては、立派な出発点であるように思われた。希望を失ったヤマ師として、かつてこの路を歩いた時、運命が気紛れな微笑みを投げかけてくれたのだった。それに、まだまだなにか仕事を見つけ、新しく再出発をする機会がないとはいえないのだ。農場から離れるにしたがって、だんだん彼は元気が出て来た。一度失った本来の自分にふたたび帰り、他人の不安な幽霊の役割をやめたことに、ある安心感があった。どこからともなく、自分の生活にはいりこんだ、執念ぶかい敵のことなど、彼はほとんど考えようともしなかった。もはやあの生活を後にしたからには、それに真実らしくもない話が一つ加わったところで、なにほどの違いもなかった。この何カ月の間にはじめて、彼は気楽な、心も軽い歌をくちずさみはじめた。そのとたん、繁った槲(かしわ)の木の陰から、鉄砲を持った一人の男が歩み出た。それがいかなる人物か、考える必要もなかった。白い、表情のない顔にそそぐ月の光に、ストウナーが放浪時代の浮き沈みの間にも、かつて見たことのないような、人間の憎悪のらんらんたる輝きが、はっきりあらわれていた。彼は飛びのいて、路の縁にある生垣を、懸命に破ろうとしたが、強い枝が邪魔になって動けなかった。運命の犬は、こんな狭い路に彼を待ち伏せしているのであった。そして、今度こそ逃げ隠れもできなかった。

主人公マーチン・ストウナーは飢えと疲労と絶望とポケットの中の半ペニーを持って、痺れた脳に従って海を目指している。端的にいえば死に場所を探した青年の話としてこの物語は始まるのだけども、2ページ目にはその数奇な運命の「転」を迎える。

ストウナーはひたすら苦しい空腹に耐え兼ねて、とうとう近くの家の開いている門をくぐって雨宿りをさせてもらい、あわよくばなけなしの金でミルクを売ってもらおうと考える。

人間は死ぬまで人間をやめることができないという当たり前の、誰もが抱える可能性のある絶望がこれに思う。

また、この作品ではその切迫感を「運命の犬」という秀逸な比喩表現で表していて非常に分かりやすい。

話を戻す。

この家に住むジョージという老人は四年前に行方不明となっているトムという人物と瓜二つのストウナーを本人だと思い込んでもてなした。

まさかの展開にストウナーは驚きつつも、目の前に出されたご馳走を食べて温かいベッドに横になる。そしてそのまま、ストウナーはトム・プライクという人物を演じようと試みることにした。

「N」toThe

「A」toThe

「R」toThe

「I」toThe

「S」toThe

「U」toThe

「M」toThe

「A」toThe

「S」toThe

「H」toThe

「I」

そう!「なりすまし」である!(うっぜ)

「安住の地」を見つけられれば「死に場所」を探す必要はなくなるわけで、ストウナーは翌日にはトムとして適応しようとするのであった。

気晴らしに馬に乗るのもいいだろうとジョージに言われ、自らを「馬に乗った乞食」と自覚しながら道を駆け抜けた。

通り過ぎる人々はしかめ面やひそひそ話をしていた。トムはどうやら人々から忌み嫌われている人物であることが分かり、ジョージにもそれとなく聞いてみたがその多くを話そうとしなかった。

客間に飾られていたトムの顔は見誤りようもなく自分に似ていた。おそらくこの瞬間からストウナーは「トムの運命の犬」に追われているのを意識していたと私は思う。

クリスマスの数日前にジョージは嗄れた(しわがれた)声で『マイケル・リーが村に帰ってきて、おめえさまに出会い次第、撃ち殺すと言っている。海岸沿いのパンチフォードにあるグリーン・ドラゴンへ逃げろ』と言い出した。

中国マフィアから逃げるためにナルニア国へ逃げろ!としか読めないような字面である。

それからは上記の引用文につながる。

綺麗な表現だと思うのは月の光が人間の本性を照らし出すというドビュッシー的なニュアンスと「運命の犬」が「狼男」として目の前に「デデーン!ストウナーアウト‼︎」ってなる感じが同居してる感じ。

(人によっては「月にかわってお仕置きよ!(射殺)」と感じるかもしれない)

トムはマイケル・リーを殺人犯に変えるほどの大罪をしたということになるが、具体的に何をしたのかは分からない。

死に相当する罪なのか、或いは理不尽な死なのかどうかも分からない。

このモヤモヤ感も含めてこの話が好きだ。

また180ページの「ある殺人犯の告白」という話も同じように他人に成り済ます話で、しかもその対象が道端に倒れてる死体で、オチは落語の「頭山」みたいな滑稽さがある。

他人と入れ替わる話は現代でもたくさんあるけど、私は死が待つリアルのほうが好きなのかもしれない。

巻末に収録されている中村能三氏の解説には、イギリスやアメリカではO・ヘンリと双璧を成す作家であるにも関わらず日本では知名度が低いという嘆きから始まり、サキの生い立ちと作家性の特徴が綴られている。

残念ながら中村氏もこの世に居ないらしい。

もし、何十年も経って読書大好き芸人の又吉大先生が推薦しているのを知ったら何て言うだろう。

サキは生涯に135編の作品を残しているようなので、機会があればまた違う作品を読んでみたい。